对于零起点的韩国语学习者来说,难点就是母语与外语的语言结构不同,且有些属于语言理论范畴的概念和术语比较抽象,很难用生动的语言或例子进行充分的解释和描述,因此对教学和学习会造成一定的困难。

对于这些难以用母语解释的语言难点,我们探索着从思维模式和认知模式的角度来解决。中国人的认知模式倾向于从整体上把握事物,强调事物的结果和功能,主张把主体和客体综合在一起,把客观知识与主观行为综合在一起。这种以“天人合一”即主客体相统一为前提的认知模式与汉语的主体型语言结构相一致。韩国人“重客体,轻主体,依靠自然”的客观性宇宙观强调人的自然属性,主张从客观的角度理解对方和事物。这种以“天地人三才”即主客体相分离为前提的认知模式与韩语的客体型语言结构相一致。整体性思维导致汉语在语法形态上的隐形特征,而分析式思维导致韩国语在语法形态上的显形特征。汉语意合句的认知背景是“善于综合、短于分析”的传统思维。这是中国人的整体性和辨证性认知模式在语言结构上的隐形表现。而韩国语无论是单句还是复句,都必须有相应的语法形态,从而以较客观的方式反映事理关系。这是韩国人的“重于客观,善于分析”的认知模式在语言结构上的显形表现。

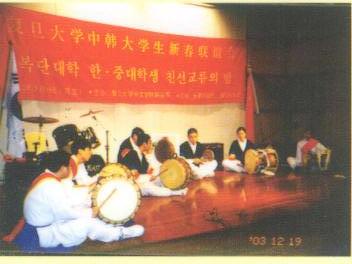

姜宝有教授结合文化语言学和认知语言学的最新发展成果,开创性地提出了“文化认知教学法”这种全新的外语教学方法。该外语教学法主张语言是文化的载体,也是思维的工具,不同民族在文化和认知上既有共性也有特性,所以外语教学中必须突出文化因子和思维认知的重要作用。作为“文化认知教学法”的有机组成部分,我们又提出了“学习者中心原理”、“文化因子阐释原理”、“文化体验原理”、“文化接触原理”、“文脉原理”、“教材开发原理”等一系列子原理,构建了一个较为完整清晰的理论体系。我们不仅提出了新的理论,还长期在韩国语精读课程中摸索“文化认知教学法”的实践和应用方法,我们根据不同的教学内容,科学合理地安排文化知识的契入。同时,我们努力揭示中韩两种语言在字和音节的认知上、在“主观”和“客观”的认知上、在时间空间的认知上存在的诸多差异,使我们的精读课程能够准确预测中国学习者的普遍难点,深刻剖析其根本的文化和认知原因,使学生深刻体会两种语言在认知习惯和方式上的不同,从而使学生能够融会贯通地掌握中韩两种语言在语音、词汇、句法等各个语言层面上的一系列根本差异,使学生在语言中学习文化,在文化中学习语言,并理解语言中的思维认知机制。“文化认知教学法”的实践和应用取得了良好的教学效果,培养出了大批外语优秀、跨文化交际能力突出的学生,在各类韩国语演讲比赛、口译比赛及征文比赛中屡屡取得佳绩,多次荣获全国或上海市的第一名。

“文化认知教学法”一经提出,其理论和应用价值便受到国内外韩国语教育学界的关注和认可。姜宝有教授承担了“中韩语言认知结构对比研究”(复旦大学亚洲研究中心资助项目)以及“中韩语言文化因子比较与韩国语言文化教育方法研究”(韩国国家社科院--韩国学中央研究院资助项目,课题编号:AKS-2008-R-35)等多个关于文化认知教学法的科研项目;发表了“韩国语教育的文化认知视角-文化认知教学法”、“韩国语教学与研究视野-语言表达的客观性和主观性”、“韩中语言文化认知结构对比及其文化认知教学法研究”、“韩国语格助词的客观性和主观性及其主观化”、“语言的主观性与主观化研究”等二十余篇关于“文化认知教学法”的论文(将收录于2014年初出版的专著《韩国语教育研究新视野》中);在“韩国国语国文学会”、“韩国语义学会”、“韩国语文学国际研讨会”等国内外学术会议上积极介绍“文化认知教学法”的理论和实践方法;并受邀在韩国国立首尔大学、韩国高丽大学、韩国庆熙大学、南京大学、延边大学、山东大学等多所大学进行了题为“文化认知教学法原理”,“文化认知教学法在韩国语教学中的应用”,“文化认知教学法建立及其应用”,“文化认知教学法与教材编写”等十多次专题讲座。